スタッフブログ

2011.05.31

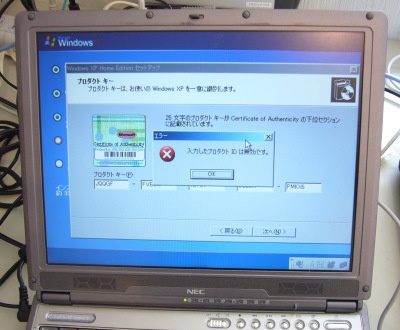

よくあるトラブル、ライセンス認証エラー

インターネットが普及して、ソフトメーカーはネットに接続されているという前提でライセンス認証を行うようになりました。

ユーザー登録もしかり。

インストールされたソフトがプロダクトキーと呼ばれる番号で管理され、どのソフトは誰が使っている(正確には誰かが使っているという登録のみ。個人情報はわかりません)という情報がとれるようになりました。

そのため、不正なソフトのインストール(つまりプロダクトキーが重複している)が行われると、前の持ち主が使えなくなったりします。

※HDDトラブル、PC買替などで再インストールする場合にユーザ情報を更新するために考え出されたやり方。

だから自分のソフトをほかの人に「貸す」という行為は、あり得ないのです。

まれに意識しないうちに(中古パソコンを買って、その中に入っていた)入手したソフトのライセンスが不正だったという場合もあります。

このようなソフトは早晩、アップデートの時などにチェックがかかり、IDを入れてくれ!と要求してきます。

ところがライセンスが不正なため、持っている番号を入れても受け付けてもらえません。

「このソフトは正規のライセンスではありません。不正使用です!」とメッセージが出ることもあります。

ではどうするか。

残念ですが使い続けたければ、ライセンスを新たに購入して更新処理をしなければ利用することはできません。

使っていたソフトが使えなくなった・・・という相談も割と頻度が高くなってきました。

気をつけましょうね。^^

2011.05.27

ノートパソコンの修理

このマシンはハードディスクに障害が発生。交換しないといけませんでした。

ノートパソコンはできるだけ筐体に隙間なく納めないと小さくできません。

だからほんと隙間ないくらい部品が入っています。

HDDは交換頻度が高いので、一般的には取り出しやすい部分に配置されています。

ところが今回のようにHDDがキーボードの下にある場合もあります。

キーボードをはぐる作業はちょっと勇気がいります。

設置を安定させるために、構造が爪で引っかかるようになっているとそれを外すのが怖い時もあります。^^

ペキッという音にひるむことなく、ある程度力を入れないと部品は収まりません。

キーボードが外れればあと比較的簡単な作業です。

HDDの場所を確認し取り外しましょう。

新しいHDDに付け替えて元通りに組み立てれば成功です。

HDDドライブは、かなり破格値なのでお客様に技術料が加算されることをご納得していただく必要があります。

いわゆるサービスの料金ですね!?笑。

幸いXPマシンでまだ動いていて、切り替え時にデータ情報をマシンから抜くことができるため比較的作業は楽でしょう。

HDD部品代、OS(持ってなければ購入)、アプリケーションCD、その他の設定(インターネット、メール、プリンタ) も行わなければなりません。

もし、お客様が自分で行うのなら部品代だけでいいのですが・・・

当社のようなところに任せると、やはり作業費用が掛かってきますので・・・どうするか判断が難しくなりますね。^^

昔々、会社を立ち上げ準備をしていたころ、日下公人氏から教えてもらいました。

「サービスでお金をもらうためには?」→「自分ではできないと納得させること」

「自分でもできるが頼んだ方が楽だ、早い、仕上げがいい。と思わせること」

23年たって心に響きます。

2011.05.25

パソコン修理-ディスプレイ

画面が二重になってしまっています。

液晶のコントローラーあたりが壊れてるようです。もうメーカーの部品交換修理しか手が出せません。

ということは・・・5万円は下らない修理費になります。

お客様に打診すると、それなら修理はせずに廃棄するということなので、あまり使い道はないかなと思ったのですがきれいな液晶だったので部品どりすることにしました。

|s|

あんまり丁寧には作業してませんが、それでも液晶やHDD、メモリなどは運が良ければこの先復活しそうです。^^

|s|

さしずめパソコンの臓器移植という感じでしょう。

ただ人体と違って時間はいくらかかってもいいので倉庫でそのまま保管して、チャンスがこれば「復活!」ということになりますが、ほとんどの場合は1年くらいして廃棄になってしまいます。^^

|s|

それくらい機器の技術革新は早いのです。

ま、気長に待ちましょう。

|s|

とはいえ、理科系男子にとっては久しぶりに手ごたえのある解体作業であり、満足なひと時でありました。

とちゅうで部品を引き抜いたり・・・結構雑になってしまいました(笑

2011.05.14

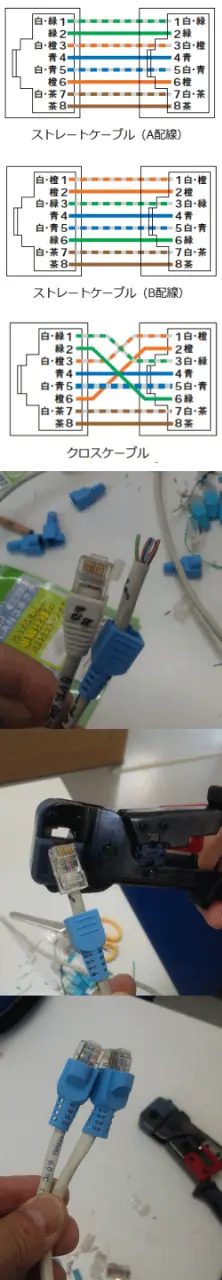

LANケーブル自作

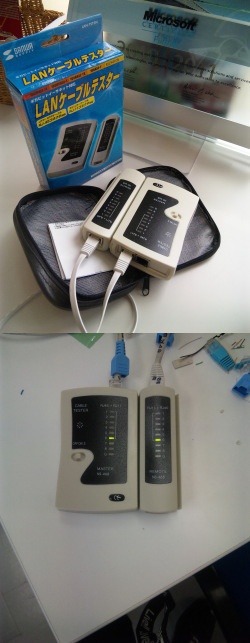

LANケーブルテスターを買ったので自作のケーブルをチェックしてみました。

ピンが折れているものは新しいモジュラージャックとコネクタ保護キャップをつけて再生を試みました。

LANケーブルの8本の被覆線は橙、青、緑、茶の4色で白とのストライプとその色で塗りつぶしたタイプがあり4×2で8本です。

LANケーブルはクロスケーブルとストレートケーブルがあって、HUB-HUBなどの装置間接続はクロスケーブルを、HUB-PC間接続はストレートケーブルを使います。

もっとも最近のスイッチングHUBは自動切り替え機能があるので、どちらを使っても使えちゃうのでそんなこと意識してない人も多いと思います。

ストレートケーブルはコネクタを裏側から見たときに左から縞緑、緑、縞青、橙、縞橙、青、縞茶、茶(A配線)と縞橙、橙、縞緑、青、縞青、緑、縞茶、茶の順番(B配線)です。

両端が同じ配列ならどちらでもOKです。クロスケーブルは片方をA、片方をBにします。

|s|

慣れてくれば・・・2,3分で一丁上がりという簡単な作業です。

自分でつくるとちょうどいい長さの10cmクロスケーブル(ブロードバンドのモデムとルーター間配線用)なんかも作れて便利ですよ。

2011.05.11

LANケーブル接続テスター

職人の技も道具しだい?

ゴルフは道具!という友人がいます。私はゴルフをしないけれど,いい仕事にはいい道具が必要なことはわかります。

LANケーブルテスターというのを購入しました。8本の内線の信号がチェックできます。

これから使う場合はそのまま両端を接続します。

すでに設置済みのケーブルは端と端が遠いですから、右と左を分けて両端で使うことができます。

ちゃんと1番から8番まで順番通り信号が通ればいいのですが・・・

コネクタを自作する場合は時々線の順番が間違うことがあります。

もちろんちゃんとそろえてコネクタに差し込むのですが、差し込むときに狭いガイドで隣のレーンに刺さってしまったり。信号が片方は4番なのに反対側が4と5が一緒についたりしてしまいます。

でもそんな時もこれがあれば大丈夫。

職人の道具といえますね^